|

|

| 白馬尻。テントが2張あった |

ケルン付近(標高1640m)に雪は皆無 |

|

|

標高1740m付近で雪渓登場。

でも秋道を進んで1860m付近で雪渓に乗ったら遅すぎた |

標高1950m付近で秋道登場。でも雪渓を登る |

|

|

| 標高2020m付近で秋道に乗った |

橋。水量は減っていた |

|

|

| 避難小屋 |

村営頂上宿舎前の水場。今年はいつまで雪が残るか |

|

|

| 村営頂上宿舎 |

ウルップソウの咲き残り |

|

|

| ミヤマキンポウゲ |

ミヤマクワガタ |

|

|

| 白馬山荘のシルエット |

白馬山荘 |

|

|

| 日の出待ちの人々 |

妙高山の右手から日の出 |

|

|

| 日の出を見つめる人々 |

白馬岳山頂 |

|

| 白馬岳から見た360度パノラマ展望写真(クリックで拡大) |

|

| 白馬岳から見た富山湾と能登半島。能登半島全体が見えたのは今回が初めて。 |

|

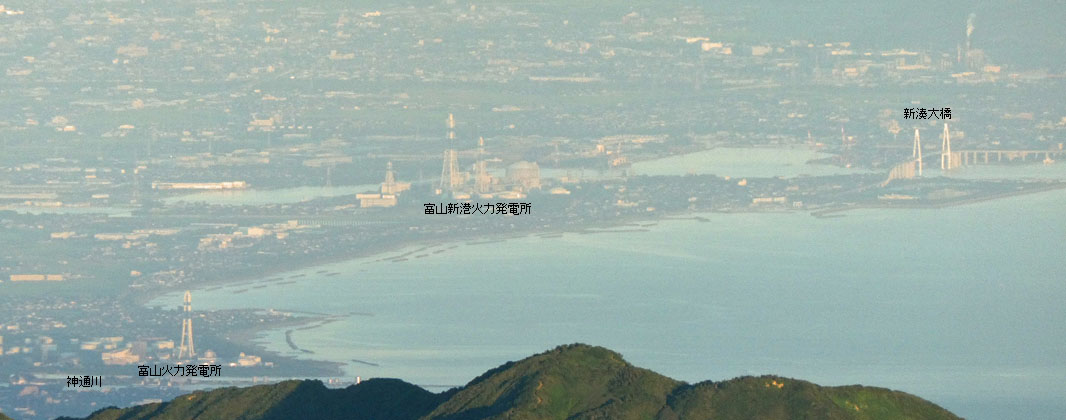

| 白馬岳から見た富山新港付近。火力発電所の巨大煙突が見えた |

|

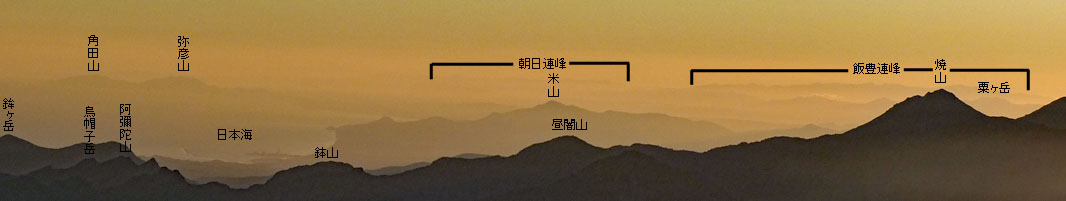

| 白馬岳から見た飯豊連峰(距離約210km)、朝日連峰(距離約255km) |

|

| 白馬岳から見た朝日連峰(距離約255km) |

|

| 白馬岳から見た飯豊連峰(距離約210km) |

|

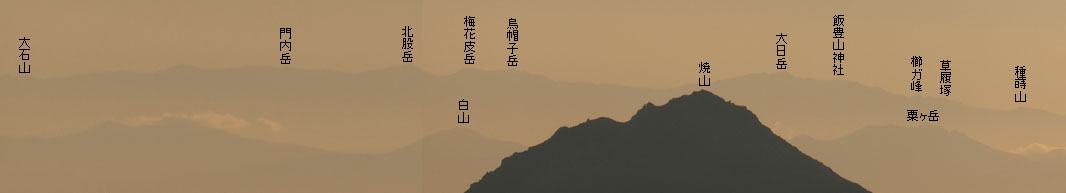

| 白馬岳から見た村杉半島の山々 |

|

| 白馬岳から見た利根水源山脈、尾瀬、奥日光の山々(クリックで拡大) |

|

| 白馬岳から見た奥秩父 |

|

| 白馬岳から見た南アルプス(クリックで拡大) |

|

|

| 白馬岳の影 |

黒部川河口 |

|

|

| 白山 |

下山開始 |

|

| シコタンハコベ。花の形状は他に似た種類が多いが、葉の形状が独特なので葉で判別するのがいい |

|

|

| イワツメクサ |

チシマギキョウ |

|

|

| イブキジャコウソウ |

トウヤクリンドウ |

|

|

| タカネツメクサ |

ミヤマクワガタの実 |

|

| おそらくカンチコウゾリナ。葉先が尖って葉側面の鋸歯が鋭い |

|

| おそらくミヤマコウゾリナ。葉先が丸く葉側面の鋸歯がほとんど無い |

|

|

| イワギキョウ |

タカネシオガマ |

|

|

| ミヤマアケボノソウ |

ミヤマウイキョウ |

|

|

| ホソバツメクサ |

シコタンソウ |

|

| シロウマオウギ。まだ咲いているとは思わなかった。花の色が真っ白で花の付け根に黒い毛があるのが特徴 |

|

|

| 下界のヒメジョオンみたいだがエゾムカシヨモギ |

たぶんタカネイブキボウフウ |

|

|

| トウヤクリンドウに似ているが背丈が高すぎる。シロウマリンドウっぽい |

ミヤマオトコヨモギ |

|

|

| ミヤマクワガタ |

ウメバチソウ |

|

|

| コマクサ |

タカネニガナらしい |

|

|

| 水源の雪渓 |

イブキトラノオでいいか |

|

|

| テント場 |

旭岳 |

|

|

| 細かな種類は分からないがコゴメグサ |

タカネヨモギ |

|

|

| 葉先が丸いのでミヤマコウゾリナっぽい |

ウサギギク |

|

|

| ヒメクワガタ |

ミヤマアキノキリンソウ。多数見られる |

|

|

| ミヤマリンドウ。チングルマに埋もれて生えている |

ハクサンフウロ |

|

|

| このお花畑はトリカブトが中心 |

村営頂上宿舎前から見下ろす |

|

|

| 調査の結果、オノエリンドウっぽい。初めて見た |

クモマミミナグサ |

|

|

| イワオウギ。実が付いていた |

ハクサンフウロのお花畑 |

|

|

| ヨツバシオガマの実。袋状に丸く膨らんでいる |

こんなところにもミヤマアケボノソウ |

|

|

| ミヤマアカバナかシロウマアカバナ |

細かな種類は分からないがトリカブト |

|

|

| 沢沿いにはメタカラコウ |

ヨツバシオガマ |

|

|

| タカネナデシコ |

ミソガワソウ |

|

|

| クルマユリ |

オニシモツケ |

|

|

| 杓子岳と避難小屋 |

小雪渓 |

|

|

| イワオウギ |

ヒメクワガタ |

|

|

| ミヤマタネツケバナ |

オオバミゾホオズキ |

|

|

| 小雪渓付近はミヤマキンポウゲを中心とするお花畑 |

ミヤマキンポウゲ |

|

|

| 標高2370m付近 |

標高2320m付近 |

|

|

| たくさんの登山者とすれ違う |

シロウマアサツキ |

|

|

| 標高2300m付近 |

キバナノカワラマツバ |

|

| 先頭がルートを間違えたのか後続も大雪渓末端まで登ってきている。末端付近は既に雪が薄く、いつ崩壊しても不思議ではなく非常に危険 |

|

|

| 左岸秋道 |

標高2160m付近 |

|

|

| 標高2070m付近 |

ウサギギク |

|

|

| ウルップソウ |

標高2020m付近。ここが今の秋道取付 |

|

|

| 大雪渓から秋道に乗り換えて登る人々 |

大雪渓に乗ると風が涼しい! |

|

|

| 次々と登ってくる |

標高1860m付近 |

|

|

| 標高1830m付近 |

標高1800m付近が大雪渓乗換場所 |

|

|

| 秋道を下る |

短い雪渓横断。往路では秋道で高巻きした |

|

|

| 標高1730m付近。大勢の登山者がアイゼン装着中 |

大雪渓を見上げる |

|

|

| ヤマガラシ |

オニシモツケ |

|

|

| ミソガワソウ |

おそらくメタカラコウ |

|

|

| 標高1700m付近 |

ミヤマカラマツ |

|

|

| 標高1680m付近 |

オオバミゾホオズキ |

|

|

| ミヤマアカバナだと思う |

ニガナ |

|

|

| シロバナニガナ |

タテヤマウツボグサ |

|

|

| オオレイジソウ |

白馬尻 |

|

|

| 白馬尻から見た大雪渓 |

こんな場所でもエゾシオガマ |

|

|

| クロバナヒキオコシ。初めて見た |

アジサイ |

|

|

| 林道終点 |

ヨツバヒヨドリ |

|

|

| テンニンソウかフジテンニンソウ |

長走沢で水浴び |

|

| 林道から見た白馬岳。ズームで山頂の人の姿が確認できた。逆に言えば山頂から林道が見える |

|

|

| メタカラコウ。標高が高いものと比較して花の穂が長い |

ソバナ |

|

|

| 車が上がっていった |

林道のショートカット道上部入口 |

|

|

| ショートカット道。明らかに道 |

林道のショートカット道下部入口 |

|

![]() |

| 猿倉第一駐車場。第二駐車場も満車だった |

|